In die Falle getappt

„Unbedingt“, sagt Madame Dubois auf meine Frage, ob ich ab jetzt unsere Unterhaltung aufnehmen darf. „Ich werde alles nur ein einziges Mal erzählen.“

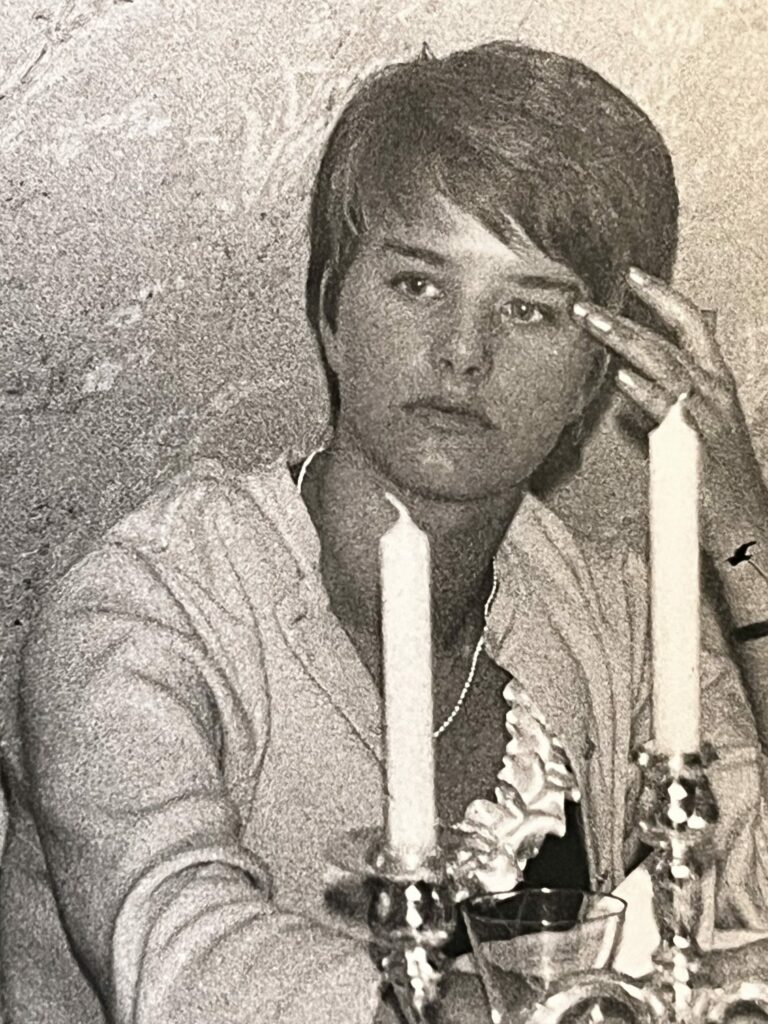

Mein Blick fällt auf das Foto in einem silbernen Rahmen, das ich bei meinem gestrigen Besuch übersehen habe. Der ernste Blick lässt viel Interpretationsspielraum zu. Ohne meine unausgesprochene Frage zu beantworten, erläutert Madame Dubois sachlich Pro und Kontra des Buchprojekts. Favorisierte Option: Autobiografie, von mir geschrieben.

Nach dem nächsten Zug bekomme ich einen groben Überblick über ihr Imperium, ihre Verantwortung, ihren Arbeitsalltag. Die genaue Struktur, die wirtschaftlichen Verflechtungen seien nicht von Relevanz für das Buch.

„Es war die Verlobungsfeier meiner besten Freundin“, sagt sie übergangslos und deutet auf das Bild von sich als Zwanzigjährige. „Florence hatte mir vorher nicht anvertraut, dass sie mit ihrem Zukünftigen nach Argentinien gehen würden. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen.“

Leise tanzen weiße Wölkchen vom grauen Himmel zu Boden. Knistert das Feuer im Kamin. Es ist, als würde ich meiner Großmutter lauschen, eingekuschelt in ihre bedingungslose Liebe, während sie mir vorliest. Nur dass Madame Dubois weder eine sanfte Erzählstimme hat, noch Märchen erzählt. Sondern die Geschichte ihres Lebens.

In der die Jahre im Internat mit keinem Wort erwähnt werden, ebenso wenig wie ihre Halbschwester François-Anne de Bellejour oder der gemeinsame, strenge Vater. Haben diese beiden Menschen keinen großen Stellenwert in ihrem Leben oder einen zu großen, um sie in einem ersten Überblick nur zu streifen?

Abgesehen davon erzählt jemand nur dann ansatzweise chronologisch, wenn er explizit dazu aufgefordert wird. Was ich normalerweise tue. Weil es meine Arbeit erleichtert. Doch noch fehlt mir der Mut, Madame Dubois darum zu bitten.

Was stattdessen folgt, ist eine Denkpause, um die nächste Figur auf dem Schachbrett zu positionieren. Ich bin am Zug, entscheide mich für meinen Springer und möchte wissen, welche Männer Madame in jungen Jahren geprägt haben.

Sie zögert einen Moment, bevor sie über ihre erste große Liebe spricht, über Gérald, einen Cousin zweiten Grades.

Weil die Verbindung indiskutabel war, heiratete die Neunzehnjährige Gérads besten Freund Raphäel. Aus purem Trotz und Liebeskummer. Gegen den Willen der Familien. Um sich nur ein Jahr später wieder zu trennen.

„Mein Vater sorgte nicht nur dafür, dass die Ehe annulliert wurde“, sagt Madame Dubois, „sondern Rafäel auch vollständig aus meinem Leben verschwand. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Ebenso wenig von Gérald.“ Sie lächelt, während sie mich mustert. „Wir waren noch Kinder.“

Ohne Wehmut setzt Madame Dubois hinzu: „Als junge Menschen verlieben wir uns, ohne etwas dagegen tun zu können. Es ist für die Ewigkeit. Ohne den anderen erscheint unser Leben farblos, ohne Glanz und Sinn. Glücklicherweise können wir uns in späteren Jahren aussuchen, wen wir lieben, wem wir treu ergeben, mit wem wir sein wollen, n’est pas?“

Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Warum habe ich mich damals ausgerechnet in Tom verliebt, statt in Marc?

Der, wenn er mich küsste, das elektrisierende Gefühl in mir auslöste, in einem überschnellen Kettenkarussell durch die Luft zu fliegen. Der so verspielt war, so stürmisch in seiner bedingungslosen Begeisterung für die ganze Welt.

Vermutlich aus eben diesen Gründen. Ich war müde von all den Enttäuschungen, sehnte mich nach den intensiven Jahren des Ausprobierens nach einem verlässlichen, treuen Mann. Einem Fels in der Brandung, statt eines Clowns, der nichts ernst nahm. Sich selber am allerwenigsten. Wäre ich mit Marc glücklicher geworden?

Pünktlich um 13 Uhr, nach zweieinhalb intensiven Stunden zwischen Gegenwart und Vergangenheit, serviert Lucien Ingwer-Möhren-Suppe mit kross gebratenem Rosenkohl, Balsamico-Creme und glasierten Kürbiskernen. Dazu gibt es Château Mouton Rothschild, den ich nur ungern ablehne, während sich Madame ein halbes Glas gönnt.

„Das Leben verdient nur erstklassige Weine“, sagt sie und fragt nach meinen Plänen für die Festtage.

Ihre gestrige Bemerkung noch im Ohr, ich würde unnötigerweise eine Schwäche zugeben, verschweige ich sowohl meine Trennung von Tom als auch den Schlaganfall meines Vaters oder die möglicherweise bevorstehende Scheidung meiner Eltern und flüchte mich unüberlegt in eine selbstironische Lüge.

„Ich bin der Grinch. Weihnachten macht mir schlechte Laune.“

Statt die Gründe dafür wissen zu wollen, klatscht Madame Dubois in die Hände wie eine Flamenco Tänzerin. „Wunderbar. Dann nutzen wir doch diese nutzlosen Tage und arbeiten an unserem Buch, Klara. D’accord?“